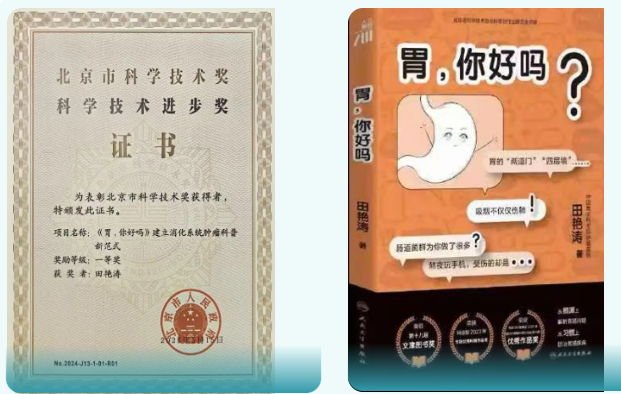

北京市科协资助的科普作品《胃,你好吗》获北京市科学技术进步奖一等奖

信息来源:北京市科协科学技术普及部 发布时间:2025-11-14

11月7日,北京市科学技术奖励大会召开。在本次大会上,北京市科学技术协会科普创作出版资金资助的科普图书项目《胃,你好吗》荣获北京市科学技术进步奖一等奖。

该项目获得市科协2020年创作出版资金资助,由中国医学科学院肿瘤医院田艳涛教授申报并担任第一完成人,联合多家科研机构和医疗单位共同完成,是医学科普领域首次以肿瘤防治为主题获得北京市科技进步奖的重要成果,标志着我国健康科普事业在科学性、创新性与社会影响力上实现了新的突破。

科普创新:从“治病”走向“治未病”

消化系统肿瘤是我国高发的恶性肿瘤类型之一,严重威胁人民健康。项目团队秉承“科学传播助力健康中国”的理念,针对胃癌等“生活方式癌”,系统构建了覆盖“防、筛、诊、治、康”全过程的健康科普体系。项目以《胃,你好吗》为核心,整合临床、科研与公共传播资源,通过系统化内容建设、创新传播手段和精准人群教育,开创了“以科普促防治、以知识强健康”的新模式。

项目团队以人民健康需求为导向,出版发行了《胃,你好吗》《漫画胃癌防治》《你不了解的胃癌》等12本科普著作,构建了系统完整的消化系统肿瘤科普知识体系。这些作品内容科学严谨、形式生动多样,既有漫画与文字结合的轻阅读形式,也有患者自述、临床故事、专家科普等多维度呈现,让公众在故事中理解医学、在温情中吸收知识。

创新传播:让医学知识“飞入寻常百姓家”

《胃,你好吗》项目创新采用“多平台传播+多媒介呈现”模式,充分运用新媒体、短视频、直播讲座、互动展览等形式,拓宽传播边界,实现了从医院到社区、从患者到大众的全覆盖传播。项目累计发行图书超10万册,线上阅读与视频播放量突破数千万次,有效提升了公众对肿瘤防治的科学认知与行动能力。

与传统医学传播不同,项目在创作中兼顾科学性与艺术性,通过故事化、场景化叙述,将专业医学知识转化为生动的生活语言,使“难懂的医学知识”变得可感、可信、可用,真正实现了“让老百姓看得懂、记得住、学得来”。这一创新路径,为我国医学科普传播提供了可复制、可推广的范例。

社会价值:以科普之力守护人民健康

该项目紧密契合国家“健康中国行动”战略,推动肿瘤防治关口前移,促进公众早期筛查与生活方式改善,在社会层面产生了显著的健康促进效应。通过广泛的传播教育活动,项目有效增强了公众的防癌意识与自我健康管理能力,为降低消化系统肿瘤的发病率、提高整体生存率提供了现实支撑。

这一成果的成功,体现了首都科技创新体系对社会民生领域的深度关注与实践探索,是“科技创新为人民”的生动诠释。它不仅推动了医学科普的体系化发展,更以鲜活的形式展示了北京在推动全民健康素养提升、构建国际科技创新中心中的责任担当。

为进一步繁荣首都科普创作出版事业,培养和凝聚优秀科普创作人才,引领科普创作市场导向,提升公民科学素质,北京市科协设立科普创作出版资金资助项目,坚持政府需求和公众需求相结合,重点支持一线科技工作者参与科普创作,甄选优质科普作品,提升原创科普作品的开发和创新能力。自1998年以来,每年面向社会公开征集优秀选题,丰富了科普创作资源,资助了一批具有北京特色、深受公众欢迎的优秀科普作品,形成了具有代表性的科普文化交流品牌。北京市科协推选的北京协和医院妇科肿瘤中心主任医师、博士研究生导师谭先杰作品《话说生命之宫》(上、下卷)分别获得2023年度北京市科学技术进步奖一等奖和国家科学技术进步奖二等奖。