信息来源:北京科普发展与研究中心 发布时间: 2023-11-15

由北京市科学技术协会,北京广播电视台,北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会,北京市教育委员会,北京市广播电视局,北京市财政局出品,中海油研究总院有限责任公司,中海石油(中国)有限公司天津分公司,中海油田服务股份有限公司,中海油能源发展股份有限公司,上海交通大学海洋工程国家重点实验室联合出品,北京科普发展与研究中心执行,北京广播电视台卫视频道中心承制的科学文化教育节目《大先生》第二季《碧海丹心,能源报国》主题节目,已于昨日21:05在北京卫视播出,本期节目有幸邀请到了海洋油气田开发与工程专家、中国工程院院士、第九届中国科协副主席周守为院士,讲述他与科学的故事。

五彩斑斓的“黑”

产地不同、炼制工艺不同、沉淀物不同导致稠油的颜色不一样,不只有我们通常认知中的黑色。石油,包括它的衍生品和我们的生活如此息息相关。石油衍生品有的用于长安街前的沥青路,有的用于航天专用涂料助力嫦娥三号登月。我们日常生活开的车、做饭用的煤气、看电视玩手机用的电、穿的衣服、女士用的化妆品、植物的肥料,很多都是石油的衍生品,所以我们身边70%的物品有石油成分。没有石油,我们可能就真的要回古代了。我们国家有上亿吨的储油量为国民生计保驾护航。可是当时是怎么发现我们国家海底有油的呢?

1956年的一天,海南乐东县莺歌海村,村民们晚上一起看电影,是苏联里海巴库油田的纪录片,大家看得挺高兴,但一位村民却觉得不对劲——这不就是我们村里的事吗?村里人仔细一想,电影里海水成串冒泡的画面,确实不新鲜。村外的海面上,十几年前就开始冒泡了。像乒乓球一样白色的气泡密密麻麻地在水中窜行,夜晚这些气泡变换成靛蓝色的光斑闪闪烁烁。刚好赶上50年代的全国海上石油勘察,所以渔民向当时莺歌海盐场筹备处勘测队报告了情况,由潜水员进行海底取样,发现了中国一个海底的含油砂岩。

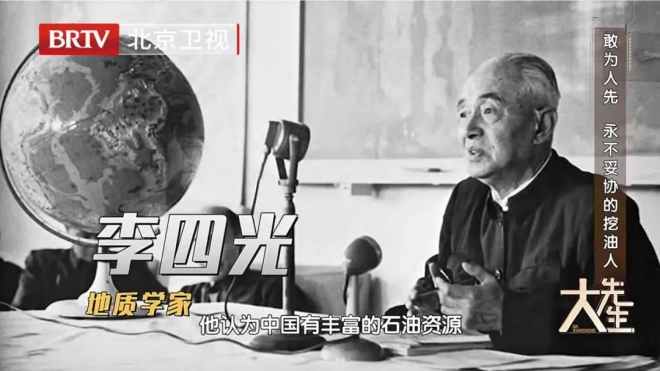

在大海中站稳脚跟

上世纪40-50年代,面对“中国贫油论”这一说辞,老地质学家李四光坚决否认并称“中国是有石油的”。终于经过老科学家们的不断努力,1967年在渤海找到了第一口原油井——海1井,拉开了渤海油田生产的序幕,同时也标志着渤海油田正式投入了现代工业的阶段。1987年,在我国渤海海域,发现了一个储量高达3亿吨的油田“绥中36-1”,这无疑是一个令人振奋的消息。然而,随着绥中36-1油田横空出世的,不仅仅是喜悦,更是一个21世纪的旷世难题。绥中36-1平台生产出的原油流动性不太好该怎么弄上来?离岸边近的、油产量小的可以靠油船来运载,但像绥中361这种大型油田,产量又在逐年不断地增加,如果一趟趟跑油船那成本太高了!当时就这个问题周守为院士就研究了“长距离海底稠油混输技术”。绥中36-1油田地处北纬40度的冰区,一到冬天的时候周围会结冰,必须用破冰船把平台周围的冰凿掉。同时会因为海水中温度骤降,油固化加大开采难度,并且油中可能会存在砂石,容易堵住管道,导致几千万的损失。所以我们稠油通常是采用“热采”模式,即向地层注入热水或高温高压蒸汽,以提高地层中原油的温度,从而降低原油黏度,让其变成流动性很好的“稀油”,然后趁热将这些“稀油”开采出来。一方面利用油黏度对温度的敏感性,50℃-80℃的高温输送让其变得相对“丝滑”;海管入口分相掺入“活性生产污水”,在管内形成水漂油输送,将油壁摩擦变为水壁摩擦;表面活性剂既可以抑制输送过程中油水乳化,还可实现加速破乳,降低下游平台脱水难度,起到 “一剂多用”的效果。

在那个年代建了一个70公里的水下运油管道,那可了不得,当年世界上最长的管道也只有36.8公里,当时的70公里破了世界纪录,节约工程投资10亿元。当年没有技术、没有专业船只,老一辈海油人以“拼命也要拿下大油田”的铁人精神,在极其艰苦的条件下围井场、建平台,抵御大海啸,对抗大冰封,在大海中站稳脚跟,为油田发展打下了基础。敢为天下先,周守为院士等一众海油人走出了前人没有走出的路,是勇者无畏,是高瞻远瞩,是昂扬自信,更是民族精神、时代发展的需要。无畏险阻,永不妥协。