信息来源:北京科学中心(北京青少年科技中心) 发布时间: 2023-10-08

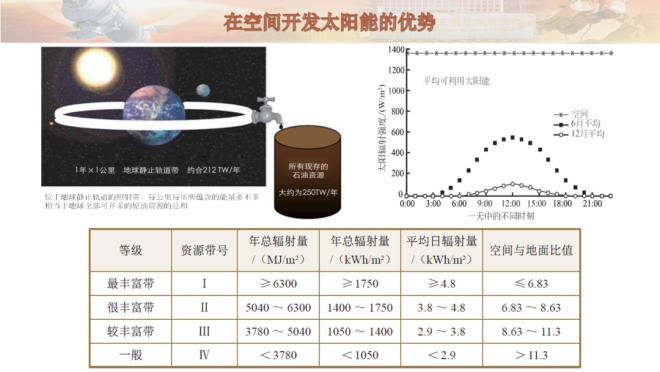

在“十四五”重大项目中,有一项是建造千米量级的超大型航天器。“千米量级”大约是国际空间站的10倍。这项宏大的工程,实际上是为未来的“太空三峡”空间发电站做准备。据估算,如果在地球同步轨道上铺设一条1公里宽的太阳能发电站绕着地球转,一年下来收集的能源就相当于目前地球上可开采石油的总量。

本期首都科学讲堂邀请中国空间技术研究院钱学森空间实验室研究员、中国宇航学会空间太阳能电站专业委员会副秘书长侯欣宾,讲解空间太阳能电站如何为人类带来取之不尽的能源。

为什么要从天上取电——发展背景

如今,全球正在频繁遭遇历史上非常罕见的极端天气。以北京为例,今年我们刚刚经历了极端炎热的一个夏天。事实上,整个世界今年都在遭受高温,今年可能也是有史以来最热的一个夏天。

为了应对气候变化带来的灾难,“减少碳排放”成为全球的共识。然而现在最重要的清洁能源风电和太阳能,利用率还比较低。不仅如此,风电和太阳能的发电效率是极不稳定的,为人类利用这两种能源带来了非常大的挑战。近几年,全球各地频发的干旱,对于水电的利用也造成了极大的影响。人类亟需开发可大规模开发利用、可用于基础负载供电、新型的清洁能源方式。

相比于上述能源,“空间发电”的优势十分明显。侯欣宾介绍,地面上利用太阳能最大的问题就是昼夜影响、天气影响、季节影响。然而,空间中的太阳能的光照强度是非常稳定的,始终保持在1360瓦/平米的水平。如果以全天平均值作比较的话,空间太阳能的强度大概是地面上太阳能的7倍左右。

因此,“从天上取电”成为目前全球科学家、工程师们正在不懈努力想要实现的宏大工程。

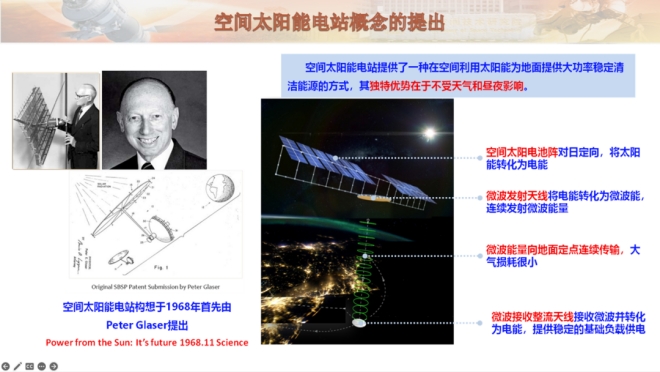

怎么从天上取电——电站概念

侯欣宾介绍,空间发电站将太阳能转化为电能后,把电能转化为微波能,向地面上进行定点传输。在合适的频段上,微波传输的能量损耗是非常小的。

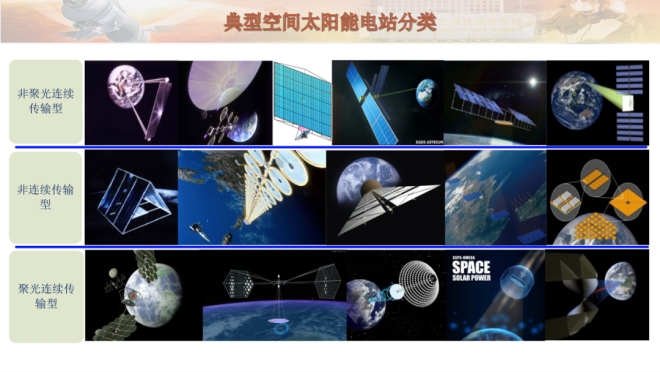

全球的科学家研究“空间电站”概念已经有半个多世纪,提出了非常多的概念,主要是三类典型方案:

第一类“非聚光连续传输型”是类似卫星的设计,但是需要大功率的导电旋转关节来实现电池阵对日和微波发射天线对地“两个定向”。

第二类“非连续传输型”的核心设计是电池阵和微波发射天线之间保持相对的固定关系,但整个发电过程是非连续的。

第三类“聚光连续型”的主要设想就是通过对日定向的聚光系统,将阳光反射到电池阵上,该类型包括很多种不同的设计,各有各的特点。

需要重点关注什么——关键问题

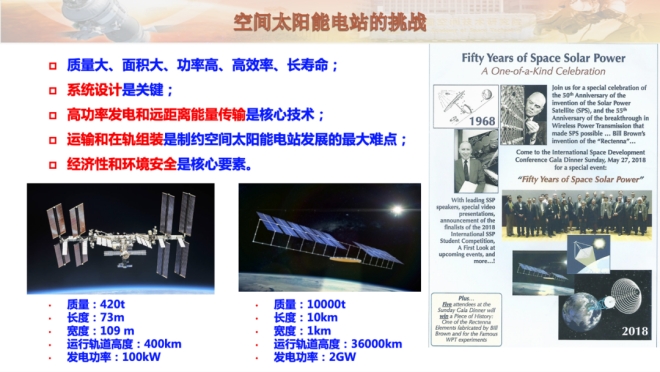

空间发电站概念提出以来,为什么迟迟没有变成现实?侯欣宾解释,因为其质量非常大、展开面积非常大、功率非常高、运行寿命非常长,上述“刚需”带来诸多挑战,远非过去的航天技术所能实现。即使是目前,全世界也没有一个上天的、完整的系统来验证这样宏大的设想。

侯欣宾指出,对于空间发电站而言,其系统设计中最关键、最核心的部分是高功率的发电和远距离的能量传输,最大的设计难点,则是运输和在轨组装的问题。此外,还要特别关心这些大型航空器长期的经济性和环境安全。

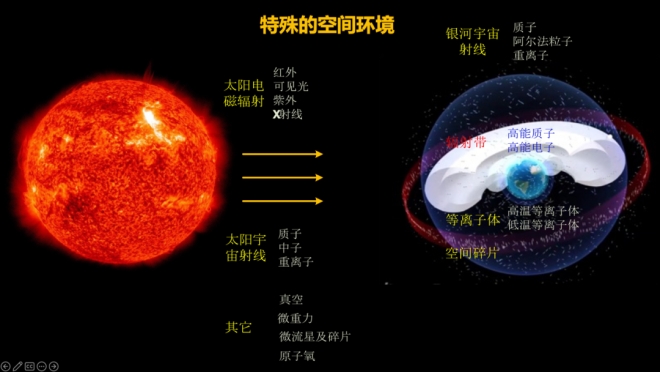

特别值得一提的是,发展空间发电站还需要特别关注空间“天气”。空间电站的高压大功率电力系统实现起来非常难,很大的原因也在于宇宙中的高能粒子对于电力系统元器件的影响非常大。

什么时候可能实现——发展现状及未来展望

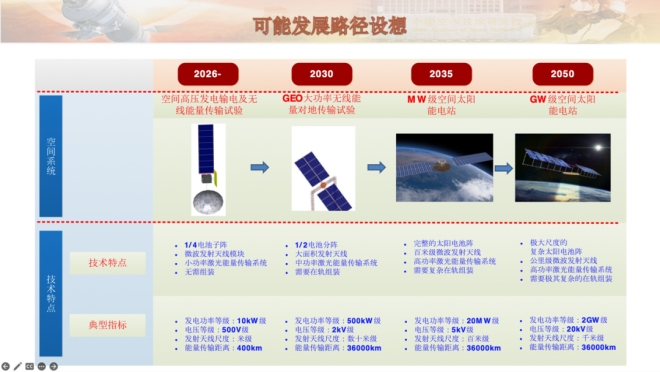

虽然过去遥不可及,但空间发电站如今已经迎来了非常好的发展机遇——目前全世界各国正在积极应对气候变化和能源供给问题,而空间电站作为极有潜力的重大航天装备,正在得到国际上的高度重视;另外,近年来航天技术和发射经济性方面有了长足的进步。

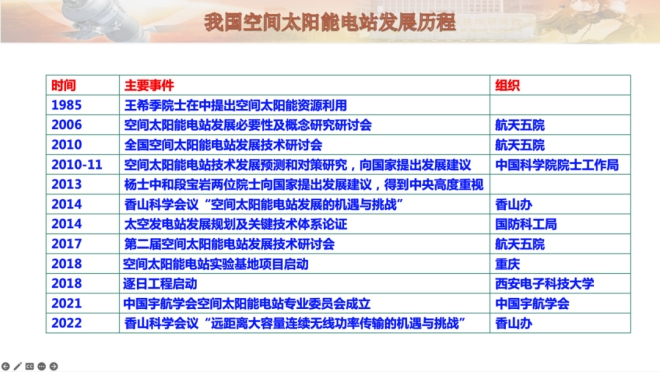

侯欣宾介绍,如今世界上各个航天强国都在积极布局空间发电站的理论研究和实践探索。我国也提出了两个比较有代表性的空间电站方案,并建设了两个相关的实验基地,即重庆璧山空间太阳能电站实验基地和西安电子科技大学“逐日工程”地面演示验证系统。

侯欣宾乐观地预测,从目前整个航天领域的发展来看,未来的10年到20年,很可能成为空间能源和空间工业领域的非常光荣的发展阶段。

首都科学讲堂由北京市科协主办,北京科学中心承办,北京科技报社协办。2023年,首都科学讲堂将继续采取定点演讲和流动演讲相结合方式,以北京科学中心为主阵地,广泛协同高校、科研院所、学协会、科技企业、科普场馆等开展活动,以科普高质量发展更好地服务全民科学素质提升,服务国际科技创新中心建设。